“试管”这两个字,已经从当年的“高科技神话”变成了今天的“常规医疗选项”。

如果你正准备走进生殖中心,或者只是好奇它到底进化到什么程度,下面这十分钟,给你一份“2024最新版说明书”——不绕弯子,直接上干货。

---

一、先看“成功率”这张底牌

国家生殖医学协会刚公布的2023年大数据:

- 35岁以下,连续做3个周期,累积抱娃率78.6%。

-单胚胎移植已成主流,双胞胎从过去的32%降到12.8%,产科风险直接腰斩。

一句话:技术更稳,妈妈更安全。

---

二、AI上场,胚胎有了“高考阅卷老师”

过去靠显微镜肉眼打分,像老师凭感觉给作文判分;现在北京协和、上海九院等十多家中心,把胚胎放进“AI考场”。

-系统把胚胎发育的48小时视频切成上万张“动作截图”,用深度学习算潜力值。

- 准确率85%,比传统目测提高20%。

比喻:以前选种子靠“颜值”,现在直接看“基因+成绩单”。

---

三、高龄别怕,温和方案来了

40岁以上,卵巢像“快没电的手机”,传统大剂量促排常常“烧主板”。

2024年,上海九院推出“微刺激”:

- 口服药+低剂量针,费用砍40%,住院天数从10天缩到3天。

- 卵巢过度刺激综合征从8%降到1.2%,几乎告别“腹水惊魂”。

一句话:省钱、省时、省身体。

---

四、医保终于伸来援手

北京、上海、广州等16城,2024年起把试管部分项目纳入医保:

- 促排卵药报销50%,单周期立省2–3万。

-心理评估纳入必做项目,国家卫健委要求每家生殖中心配专职心理咨询师。

数据:2023年抑郁筛查率100%,比2020年翻了一倍。

别小看这一步,情绪稳定,胚胎着床率能再提5个百分点。

---

五、冷冻技术升级,时间按下暂停键

中山大学附属第一医院最新数据:

- 卵子玻璃化冷冻,解冻存活率97%。

- 癌症患者化疗前冻卵,生育力保存成功率直线上升。

一句话:把“生娃时钟”拆下来放冰箱,想几时按回去都行。

---

六、特殊人群也上桌

1. HIV家庭:广州、深圳已开展“洗精+试管”,2023年27例宝宝零感染。

2.反复移植失败:南京鼓楼医院用子宫内膜容受性检测(ERT),把着床率从22%拉到51%。

比喻:土壤酸碱度不对,再优良的种子也发不了芽;ERT就是“土壤测试纸”。

---

七、社会态度:从“不能说”到“可以聊”

2024年民间调研:

- 公众接受度89%,比2015年涨了近50%。

-2000—2004年出生的首批试管宝宝已成年,慢性病发病率与自然受孕无差异。

结论:孩子长大后,没人再追问“你是怎么来的”。

---

八、给你一张“就诊路线图”

1. 先查医保目录:确认当地报销比例,带齐身份证、结婚证。

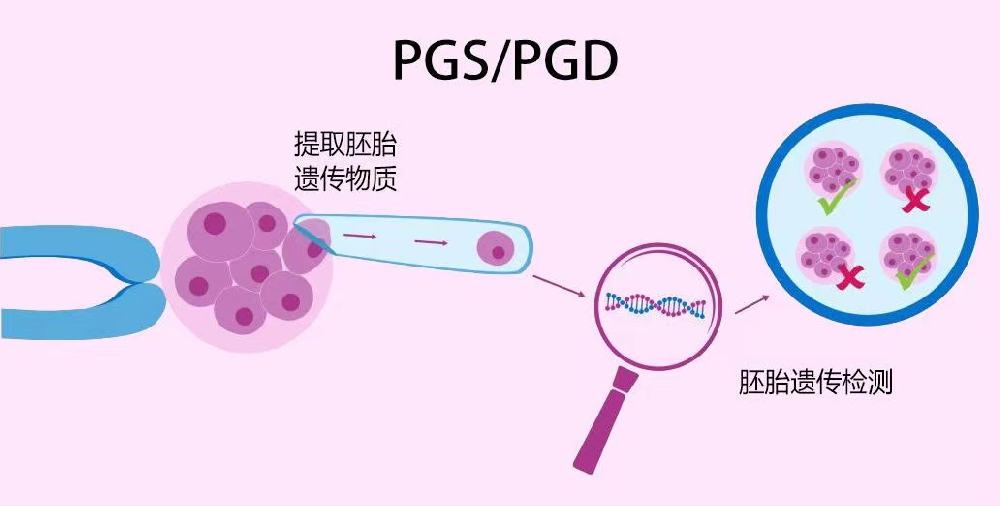

2. 选中心:看是否具备AI胚胎评估、心理门诊、PGT实验室。

3. 做预检:女方AMH、男方精液DNA碎片率,一次抽血就能评估“起跑线”。

4. 定方案:35岁以下可常规促排,38岁以上优先考虑微刺激。

5.心理预演:至少一次心理咨询,把“万一失败”提前演练,减少中途放弃率。

---

九、写在最后

试管技术像高铁,从绿皮车时代一路提速,如今准点率、舒适度、票价都在优化。

但请记住:再先进的列车,也要看乘客自身的“车票”——年龄、卵子质量、子宫环境。

早一天启动,就多一分胜算;晚一步,不是没机会,而是成本更高。

把这份2024说明书收好,愿每一个想当父母的人,都能把“可能”变成“抱在怀里”。