“再拖一年,卵巢就彻底罢工了。

”这是上周我在协和生殖中心候诊区,亲耳听见护士对一位38岁姐姐说的话。

姐姐当场眼眶通红,手里攥着那张“AMH0.8”的化验单,像攥着一张过期彩票。

同一天,国家卫健委公布2024版试管新规:单身、**依旧没门,但40岁以上女性可以用“微刺激+基因筛查”方案,活产率一口气拉高两成。

很多人第一次意识到——原来政策也在拼命给高龄女人抢时间。

我把姐姐送进诊室,顺手翻了翻墙上的电子屏:中国一年取卵周期破百万,占全球三成,可35岁以下一次抱娃率也就五五开;一过40,直接砍到不到两成。

数据冷冰冰,但坐在走廊里,你会闻到更真实的东西:消毒水混着咖啡味,陪诊老公偷偷在楼梯间抽电子烟,电话那头婆婆压着嗓子问“今天能放几个胚胎?

”——所有声音都在提醒一件事:试管不是高科技神话,是拿时间、钱、身体一起押注的赌桌。

医生朋友告诉我,他们最怕两种病人:一种把试管当“延迟生育保险箱”,以为冻了胚胎就万事大吉;一种把失败全怪医院,忽略自己内膜薄得像张湿纸巾。

真相很土:试管只能帮你把卵子和精子摆到同一张饭桌上,后面能不能“看对眼”,还得看子宫环境、激素节奏、免疫甚至情绪。35岁以后,卵子染色体出错率直线飙升,哪怕筛掉异常胚胎,也架不住子宫“土壤”沙化。

换句话说,高龄女性拼的不是技术,是卵巢最后的库存倒计时。

很多人问我,三代技术是不是越新越贵就越好?

一句话:别盲目追数字。

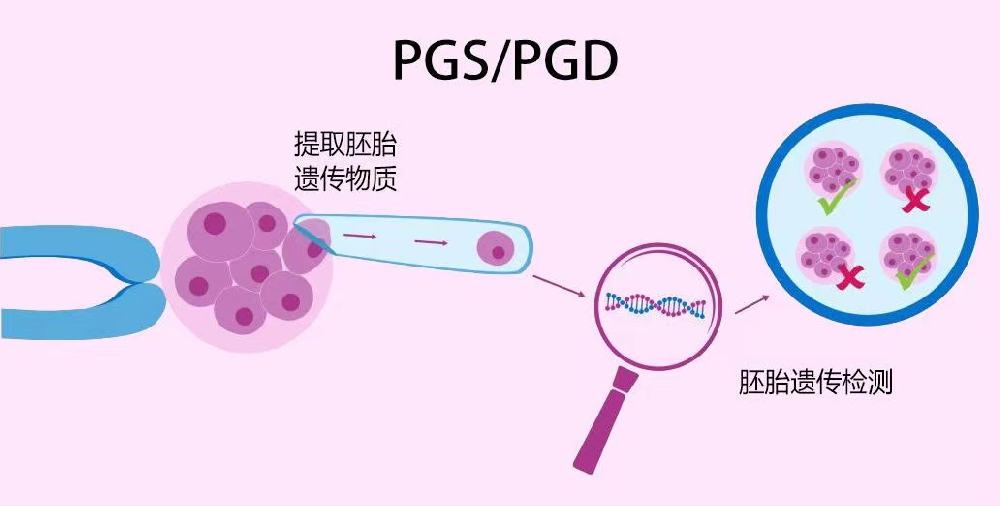

一代像自由恋爱,精子自己追卵子,适合输卵管堵了但精液正常的姑娘;二代是包办婚姻,医生把单精子戳进卵子,老公重度少弱精才用得上;三代加个“婚前体检”,把胚胎染色体查一遍,能拦住遗传病,也能减少流产,但前提是你得先攒够囊胚,对40岁以上女性就是“先促排、再筛、再冻、再移”,每一步都在烧钱烧时间。

协和报价:一代3万,二代5万,三代10万起步,基因筛查一个胚胎就是5000,很多人筛到最后只剩一颗,心理压力比账单更沉。

再说个冷知识:去年美国FDA批了AI挑胚胎,准确率飙到85%,国内几家头部中心也偷偷上线。

听起来像外挂,其实逻辑简单粗暴——让算法看胚胎分裂速度、碎片比例、细胞对称性,把“长得顺溜”的优先移植。

可AI再聪明,也看不出子宫内膜当天是不是“闹脾气”。

我亲眼见一位小姐姐,两次移植都是A级胚胎,都没着床,第三次换了个“颜值一般”的B级,反而一次中奖。

医生摊手:子宫说了算,算法只是陪跑。

有人担心促排会把卵巢“掏空”。

事实是,每次月经本来就会有一波卵泡陪葬,促排只是让本来要消失的卵泡多长大几个。

真正伤身体的是“过度刺激”——肚子胀成篮球、胸腔积水、进ICU,概率不到2%,但一旦发生就是鬼门关。

新方案把大促改成“微刺激”,每天打针剂量砍一半,卵泡少但质量高,对40岁以上女性尤其友好,只是可能要攒2-3个周期才够一次移植,时间成本再次拉满。

再说钱。

医保在北京、上海、浙江已经部分试点,一代能报个七八千,三代依旧全自费。

很多人忽略隐藏支出:辞掉工作的误工费、跨省租房的房租、一次次请假的年终奖,加起来的数字比促排药更吓人。

我算了笔账:35岁前一次抱娃平均花4万,40岁后要攒胚胎+反复移植,轻松破15万,还不包括营养针、针灸、保胎药这些“玄学附加费”。

所以,别把试管当最后退路,它更像一条限时通道,越晚走,票价越贵,座位越少。

那到底什么时候该冲?

医生给出土味标准:AMH<1.1、FSH>10、月经开始提前或拖后,就是卵巢在敲警钟。

别等“事业稳定”“攒够钱”“换个大房子”,卵巢不听PPT。

真决定做,第一件事不是交钱,而是拉老公一起查精液——35%的不孕是男方拖后腿,精子DNA碎片率高,胚胎再漂亮也着床失败,别让女人一个人全背锅。

最后,把在走廊里听到的一句话送给还在犹豫的人:试管不是魔法,它只是把“生不了”变成“可以赌”,而赌桌的筹码是你还剩下的卵子数量。

想赢,就别把希望押在“万一”,押在“现在”才最划算。