那些年,我陪她们走过的路

说实话啊,干这行十年了,半夜接到客户电话是常事。记得有位上海妈妈,攥着化验单在机场给我打视频,声音抖得不成句:“Lina姐,你说我这把年纪…还能行吗?”镜头里她眼角细纹被泪水晕开,我忽然想起五年前另一个姑娘——第一次见她还穿着宽松裙子遮孕肚,去年寄来孩子入学照,背后是加州的阳光。

这行当哪是办手续那么简单?分明是陪人走一段最忐忑的路。从移植胚胎到婴儿第一声哭,中间隔着政策、医疗、文化的鸿沟。有时候看着客户从焦虑到释然,就像看自己亲妹妹终于熬过风雨。

(抹泪笑)咳,说远了。咱们接着聊实在的。

为什么偏要折腾到美国?

最近总有人问我:“现在国内生殖技术也不差,何必非要去大洋彼岸?” 哎,这话我听着耳熟——去年接触的客户里,差不多七成都在国内尝试过三四次。有位成都老师,两次移植失败后跟我说:“不是不信任国内医院,是实在耗不起时间这把钝刀子。”

关键难点在这儿:国内排队周期长、技术限制多,而美国部分州的法律包容性确实更强。但咱得说实话,不是所有人都适合跨洋尝试。比如染色体问题复杂的,我会劝她先调理;如果只是年龄因素,反而可以考虑美国的前沿方案。

别慌,后面我慢慢给你拆解。

干货指南:政策与故事的冷暖交织

先看张表,我把核心差异整理成干货:

| 对比维度 | 美国部分州(如加州) | 国内现状 |

|---|---|---|

| 法律保障 | 出生即获公民权,助孕合同受州法保护 | 身份认定依父母国籍,相关协议效力有限 |

| 医疗资源 | 囊胚培养成功率约65% ,三代试管普遍 | 优质医院排队周期常超半年 |

| 文化环境 | 对非传统家庭结构接受度高 | 需应对较多社会压力 |

注:数据参考SART 2024年报,实际因人而异

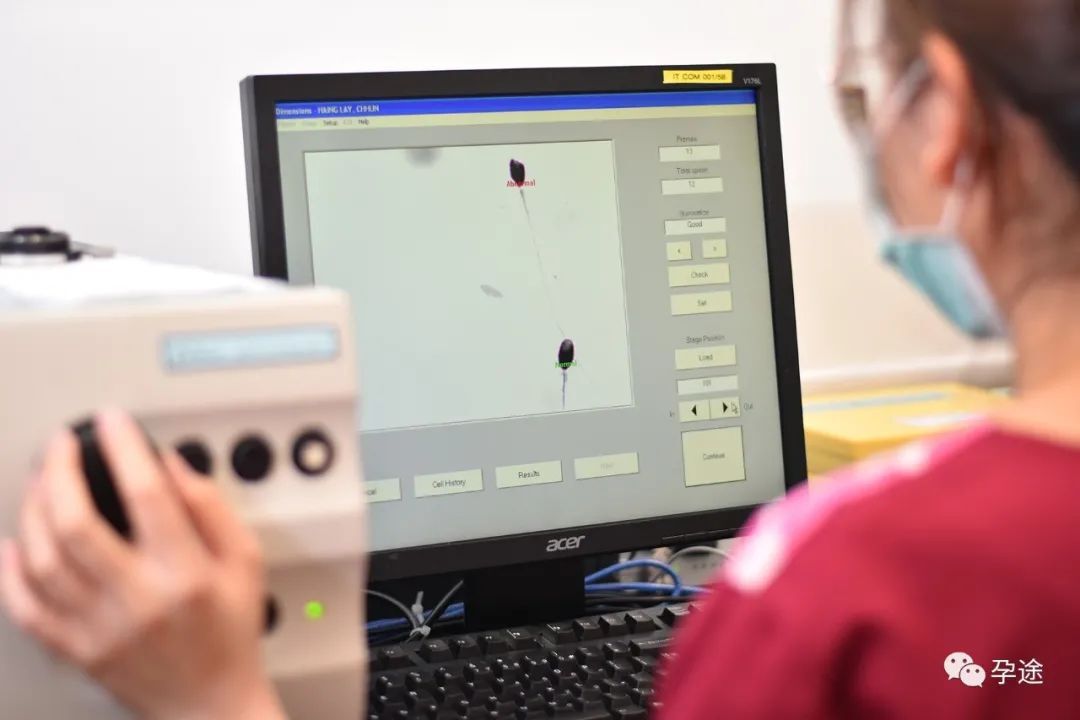

小故事插播:去年带的北京夫妻,妻子AMH值只有0.6,在国内被三家医院婉拒。在洛杉矶遇到个犹太裔医生,调整方案后取卵3颗竟配成2个优质囊胚。移植那天,医生突然用中文说“祝好运”——原来他妻子是华裔。现在孩子快周岁了,朋友圈发的是混血宝宝举着“半岁快乐”的牌子。

但别光看暖心案例。另对深圳高管夫妇,没仔细查诊所资质,遇到胚胎运输过程中温度失控的事故。后来我陪他们重新选机构时才感慨:医疗水平只是地基,流程管理才是承重墙啊。

答疑角:搜得最多的三个问题

Q1:大龄去美国生子成功率真的更高吗?

看情况。38岁以下确实有优势,但45岁以上全球技术都难突破生理极限。建议先做卵巢功能评估,别被“包成功”话术带偏。

Q2:孩子美籍对回国生活实际有啥影响?

有利有弊。好处是教育资源选择多,但每两年需赴美换旅行证。去年有个客户就是忘了更新,孩子春节差点出不去了。

Q3:语言不通怎么沟通医疗方案?

现在正规诊所都有中文护理团队。不过关键文件建议找专业翻译,我见过把“胚胎评级中等”翻成“质量一般”引发误会的案例。

费用表:把钱花在刀刃上

这张表你们收好,是2025年最新整理:

| 项目 | 常规预算(美元) | 容易忽略的隐形成本 |

|---|---|---|

| 医疗基础套餐 | 3.5-4.5万 | 胚胎冷冻年费(600起,突发情况转院可能增)2万 |

| 法律合规服务 | 1.2-1.8万 | 文件公证认证(200/份,跨境税务申报)1500起 |

| 生活待产支出 | 2-3万 | 早产儿监护日均(3000,月子餐临时调整多)1500 |

| 应急储备金 | 建议预留2万 | 汇率波动可能多支出一成,医疗转运保险$5000 |

温柔托付:老友的几句体己话

妹啊,看到这儿你可能也累了。说实在的,这十年我最大的感触就是——没有完美的选择,只有清醒的取舍。去年有个客户最终放弃计划,转头在国内领养了孩子,现在天天晒亲子装照片,幸福指数一点不低。

如果你真决定要走这条路,三件事记牢:

① 把医疗报告发给独立第三方医生评估,别只听中介的;

② 合同里明确胚胎处置权,这关系到未来十几年的牵绊;

③ 加个信得过的顾问问问最新风向(像我们团队的更新频率,微信:spreadhc 每天都会同步案例)

最后啰嗦句:当妈妈的方式有千百种,无论孩子在哪里出生,那份心意永远最珍贵。