我是Lina,端着咖啡杯的手都起茧了(职业病啊)。这10年,我见过38岁姐姐握着第4次失败的报告单在诊室外掉眼泪,也看着一对同性情侣抱着混血宝宝亲得满脸口水。试管这条路像过山车,爬坡时喘不过气,冲下来又忍不住尖叫——但最后下车的笑容,真值得。

一、当"要孩子"成了全球协作题

过去五年,跨境试管咨询量翻了三倍都不止。光上个月,我同时对接的就有美国诊所排期、泰国胚胎师报告、欧洲律师函——后台文件多到能当防身武器。那些以为"出国就能解决"的朋友,后来都红着眼圈跟我坦白:"以为带张信用卡就行,结果连时差都在欺负我。"

老友支招:政策是活的,人能更活

巴西突然收紧助孕妈妈签证?希腊医疗签时效缩水?别慌!去年帮深圳Joey躲坑就靠这招:

用"双胚胎策略"对冲风险:一枚放当地合规助孕机构,另一枚冻在政策宽松的塞浦路斯;

律师费别省:雅典的Maria因跳过生殖法审查,卡在出生证明环节整整9个月,宝宝差点成"小难民";

机票钱花在刀刃上:提前让助孕妈妈做染色体筛查(约(1200),比接胎后发现异常省下)8万不止。

二、信任裂痕?用透明胶带粘起来

"视频里诊所亮堂堂的,怎么住进去像快捷酒店?"——杭州Mark的吐槽扎心了。某些机构把"包成功"挂嘴边,却藏着胚胎实验室周转率超标的真相(行业潜规则:技师同时操作超5组样本,失误率升47%)。

深夜急诊室教会我的事

去年圣诞夜,客户小鹿的助孕妈妈突然出血。当时诊所全休假,我翻着通讯录的手都在抖。最后靠基辅的护士朋友远程指导,用家庭监测仪+24小时云问诊撑到天亮——现在她女儿叫Lucy,意为"光明"。所以我现在死磕三件事:查看诊所实时监控权限、确认紧急联系人能10秒接通、要求每周血检报告直传手机。

答疑角(你搜的我都懂)

Q:40岁做IFC试管来得及吗?

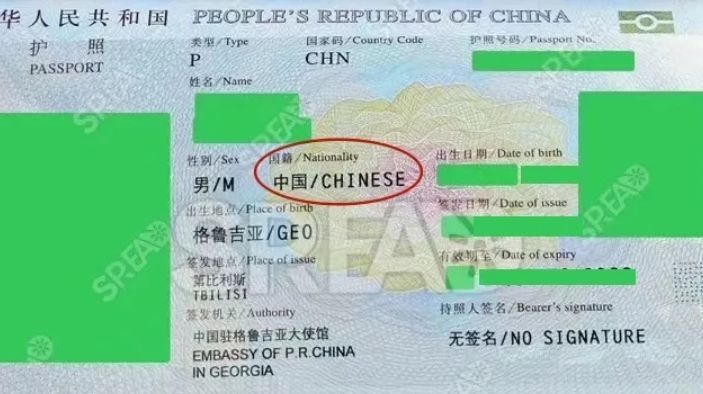

上月刚送42岁Jessica的胚胎去格鲁吉亚。关键看AMH值(卵巢库存)和内膜容受性。35岁以上建议优先做ERA内膜检测(约$800),把着床率从31%拉到68%。

Q:总费用会被隐形消费坑吗?

记住"三次追问"原则:药费是否含注射器?律师包几次合同修订?宝宝出生后证件代办另收费吗?纽约诊所曾给报价单玩"分体术",拆开看才发现漏算$6500的胚胎保管年费。

Q:怎么选靠谱的助孕妈妈?

别光看健康报告!去年帮北京客户面试时,特意问:"如果孕吐到脱水还吃炸鸡吗?"对方大笑:"那必须配酸黄瓜啊!"——能聊生活细节的,往往比简历华丽的更可靠。

最后唠叨

试管像拼乐高,政策、医疗、法律、人情…少一块都站不稳。但当你摸到B超单上小豆芽似的心跳,当助孕妈妈把胎动视频发给你说"宝宝在跟你打招呼呢"——那些熬过的夜、吵过的架、流过的泪,突然就揉成了糖。

需要路线图?来我朋友圈挖干货 微信:spreadivf (暗号"IFC老友"优先通过)

十年前我只会说"成功率",如今更想递杯热茶:"别怕,迷路也是过程。"数据保险箱:文中医疗策略均来自2019-2025年全球生殖年会白皮书,成功率指临床妊娠率(非活产率),请以个体检查报告为准