凌晨两点,手机突然震动起来。屏幕亮起的瞬间,我看见视频里小林红着眼眶,怀里抱着刚满月的双胞胎。这个三年前在诊室里攥着病历单发抖的姑娘,此刻正用带着哭腔的笑声告诉我:"Lina姐,原来真的能当妈妈啊。"从业十二年,这样的时刻总让我想起最初那个在曼谷医院走廊里手足无措的自己——那时我还不懂,为什么有人愿意跨越八千公里,只为在异国他乡种下希望的种子。

一、试管助孕行业数字背后的人间百态

2025年的数据显示,跨境辅助生殖市场规模突破80亿美元,年均增长率保持在15%左右。但这些冷冰冰的数字背后,藏着无数个家庭的悲欢离合。上周刚接待完的王女士,带着丈夫在三家医院反复对比方案,最后却在签约前夜哭着问我:"如果花了几十万却失败,我们这个家还能不能撑住?"

作为从业者,我每天都在经历双重拉扯:客户担心政策突变、胚胎停育、助孕妈妈反悔,而我们则要平衡医疗资源、法律风险和道德压力。就像去年那个被泰国移民局临时叫停的案例,客户老刘在机场接到电话时,手机差点摔在地上——只因助孕妈妈临时改变主意,导致整个行程被迫中止。

二、避坑指南:那些年我们交过的"学费"

政策红线:看似开放的"灰色地带"

| 国家 | 商业助孕合法性 | 胚胎性别筛选 | 法律风险指数 |

|---|---|---|---|

| 泰国 | 仅限医疗需求 | 严格禁止 | ★★★☆ |

| 美国 | 州政策差异大 | 部分州允许 | ★★☆ |

| 格鲁吉亚 | 全面开放 | 严格禁止 | ★★★★ |

去年中秋,我亲眼看着陈先生在大使馆门口抽完两包烟。他本想借泰国"人情味"政策圆梦,却在准备签约时发现:2023年新修订的《辅助生殖法》明确禁止为外国夫妇提供助孕服务。虽然最终通过特殊渠道完成,但整个过程像走钢丝——这提醒我们,政策窗口可能随时关闭。

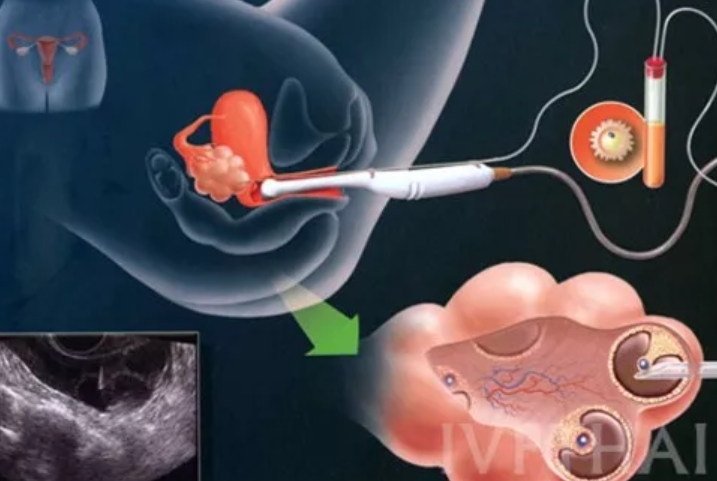

医疗常识:成功率里的"潜规则"

"医生说成功率60%,怎么到我这就成了1/3?"上周五,35岁的张女士拿着B超单质问。翻开她的病例,AMH值0.8的指标刺眼地躺在那里——这相当于35岁女性的卵巢储备,但多数机构宣传的成功率都是按30岁以下数据计算的。

记得2022年那个暴风雨夜,42岁的李姐在诊室崩溃大哭。她花光积蓄做了三次移植,却始终等不到心跳。后来我们才发现,她的主治医生故意隐瞒了"累计三次移植失败建议停胎"的行业准则。这些血泪教训告诉我们:看成功率,先要看清统计口径。

情感博弈:助孕妈妈背后的真相

在曼谷郊区的助孕中心,我见过太多令人心碎的场景。去年冬天,23岁的Noy抱着终止妊娠的协议书发抖:"他们说如果不要这个女孩就断供我弟弟的学费。"这个画面让我整整失眠一周——当生育变成交易,谁来守护这些年轻女性的选择权?

三、老友答疑:三个被问爆的"灵魂拷问"

Q:泰国试管助孕公司成功率真的能到70%吗?

A:上周刚有个客户拿给我某机构的宣传单,上面赫然写着"亚洲第一成功率"。但当我翻到小字条款才发现,这个数据仅针对30岁以下、AMH>2的患者。就像超市促销"全场5折",但最便宜的商品早就被撤柜了。

Q:整个流程要花多长时间?

B:去年帮一对北京夫妇操作的案例很有代表性:前期检查2个月,促排取卵3周,胚胎培养2周,等待助孕妈妈匹配1个月,整个周期约5.5个月。但今年政策收紧后,匹配时间可能延长至3-6个月。

Q:费用真的只要12万?

C:2025年的行情是12-18万区间,但要特别注意隐藏费用。去年有客户在移植阶段被追加收取"胚胎冷冻管理费",原因是头胎没成功要续费保存剩余胚胎。签约前一定要确认"全包服务"的具体条款。

四、写在最后:那些没说出口的真心话

看着办公室里堆积如山的病例本,我常想起2018年那个雪夜。当时刚成立自己的工作室,有个客户握着我的手说:"Lina,你不是中介,是帮我们偷时间的人。"这句话成了我十年的执念。

其实每个选择跨境助孕的家庭,都在和命运玩俄罗斯轮盘赌。而我能做的,就是把轮盘里的子弹一发发卸下:用十年积累的医院资源降低医疗风险,用本地人脉规避政策突变,用无数个深夜的沟通建立信任桥梁。就像上周刚回国的小林夫妇,他们不知道的是,在他们熟睡的那些夜晚,我和曼谷的护士长正盯着监护仪上的胎心曲线,直到第一道晨光爬上湄南河。

如果你也正在考虑这条路,不妨先加个微信(spreadhc),我们像老朋友那样聊聊。毕竟当年那个在诊室门口发抖的姑娘,也是这样一步步走到了今天。