上周深夜,小雅的声音从电话那头传来,带着卸下重担后的疲惫与一丝茫然:"协议签了,他搬走了。这场合作,终于结束了。" 她和我曾是大学室友,当年选择协议结合,很大程度是为了平息家庭对"成家"的期望。但三年过去,维系这个外壳的力气耗尽了。离婚手续不算复杂,但放下电话,我忍不住想:有多少像小雅这样的朋友,在告别一段协议关系后,面对真实的生育渴望时,是否知道路不止一条?

此刻,我更想以一个老友兼行业观察者的身份,聊聊那些协议结合走到终局后,关于"成为父母"的理性选择。不必批判过去,只聚焦未来可行之路。

法律维度:模糊地带 vs. 清晰基石

协议结合的起点可能源于善意互助,但法律对这类关系的界定常处于灰色地带。尤其在解除关系时,财产分割、潜在的抚养权争议(如果涉及子女),往往因初始协议的有效性存疑而变得棘手。小雅在分割共同购置的房产时就遇到了阻滞,对方突然主张"实际婚姻投入",翻阅当年那份语焉不详的"互助协议"到凌晨的她,眼神里只有疲惫。

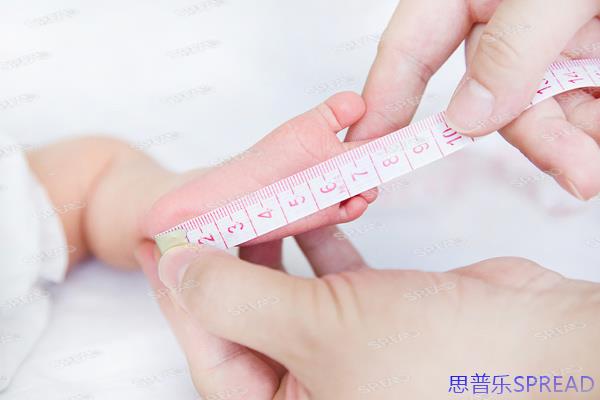

相比之下,在希腊、美国部分州等成熟法律框架下,单身人士通过辅助生育拥有子女是完全合法且受到清晰保护的。整个过程每一步都在专业律师的协助下,依据明确法律条文操作。像小雅在希腊启动她的"结晶计划"时,签署的十几份法律文件虽然繁琐,但每一条款、每一方权责都清晰如刻度尺,反而给了她前所未有的安心感——"至少这次,每一步都踏在坚实的土地上。"

关系维度:复杂纠葛 vs. 纯粹共生

协议结合的解除,往往牵涉两个家庭甚至更广的社会关系网,情感纠葛与经济考量盘根错节。即使双方初衷友好,离婚过程依旧容易产生"被消耗"的心理疲惫。一位男性朋友坦言,离婚宴上双方家长表面客气,但那些关于"耽误对方"的叹息低语,像细雨渗入心底。

而选择独立完成生育旅程,核心关系非常纯粹:你与孩子。所有外部合作(如卵子捐赠者、爱心妈妈、医疗机构等)均建立在清晰、专业的契约关系之上,目标一致且边界分明。当小雅第一次在诊所屏幕上看到那个跳动的小点时,她握紧了身边陪同闺蜜的手,轻声说:"这是我的选择,只属于我的期待。" 关系的纯粹性,最大程度降低了未来可能的人际摩擦风险。

成本维度:隐性消耗 vs. 可预估投入

协议结合看似"经济",但其隐性成本常被低估:维系社会关系的压力、分手时潜在的财产损失(小雅最终损失了约27%的婚内购置资产,用于快速切割)、以及宝贵的时间精力投入。她苦笑着算过,这场持续三年的合作,平摊到每月的情感管理成本"比请高级私人心理顾问还贵"。

单身生育的主要成本确实前置且显性,但胜在高度可预算、可控制。通常包含辅助医疗、法律保障、爱心妈妈支持(如适用)等几大块。以美国部分州为例,一个相对完整的周期投入约为 18-22 万美元(含法律及保险)。虽然金额不小,但每一笔支出都对应明确的服务和保障,并有专业机构提供透明报价和分期方案。规划性,极大减少了焦虑。

身份维度:标签困境 vs. 自主定义

在协议结合中,个体常常被套入"配偶"的身份外壳,其作为独立个体的需求容易被忽视或压抑。离婚后,这个外壳剥离,但也可能面临短暂的"身份真空"和社会审视的压力。小雅曾叹息:"现在既不是某太太,也不是某妈妈,聚会时亲戚的眼神像在看半成品。"

选择独立生育,则意味着完全以"父亲"或"母亲"这一核心身份作为起点去构建家庭。社会认知或许有挑战,但法律赋予的家长身份是坚实且被保护的。更重要的是,这条路赋予你定义家庭形式的绝对自主权。看着小雅提交希腊居留申请时,在"家庭成员构成"一栏坚定写下"单亲母亲+孩子"的模样,那份自我认同的力量感,远胜任何外在标签。

未来维度:被动分割 vs. 主动构建

协议结合的解除,常意味着关于未来的共享构想彻底崩塌,需要面对资产、甚至子女(如有)的被动分割,规划被打断。小雅处理完房产后站在空荡的房间里,突然意识到:"原来关于'家'的想象,从未真正属于过自己。"

单身生育则截然不同——你从一开始就是未来蓝图的唯一规划师与执行者。从选择基因来源、决定受孕方式、到规划孩子成长环境,每一步都基于你自主的意愿与能力。这份"掌控感"本身,就是构筑未来的稳定基石。小雅最近兴奋地给我看她在雅典为孩子选定的双语幼儿园资料,眼神晶亮。对她而言,这份规划的权利,本身就是治愈过往的良药。

常见疑虑与突破点

"单身生育程序是否繁琐?"

核心文件:仅需3类——

医疗授权书(公证原件);

法院亲权判决(美国)或市政厅登记(希腊);

孩子出生证明+DNA报告(部分州要求)。

时间线:希腊全流程约14-18个月(含法律等待期),美国约12-16个月。

"如何降低决策风险?"

双轨验证机制:

法律端:选择具备 "跨境生育仲裁资格" 的律所(如处理过中希/中美案例);

医疗端:诊所需提供 "活产率数据分层报告"(按年龄、病因分类)。

结语:从被动妥协到主动构建

协议婚姻的终结,恰是剥离社会脚本、回归生命主权的契机。当法律赋予单身者完整的亲权闭环,当医疗技术消弭生理局限,"成为父母"的选择权已从家庭让渡给个体。如小雅在雅典卫城下的感言:"孩子的第一声啼哭,终于只属于我的清晨。" 这条路或许需要精密筹划,但每一步都踩在自我意志的基石之上——而真正的家庭,从来始于清醒的选择,而非惯性的妥协。