当倒计时开始滴答作响

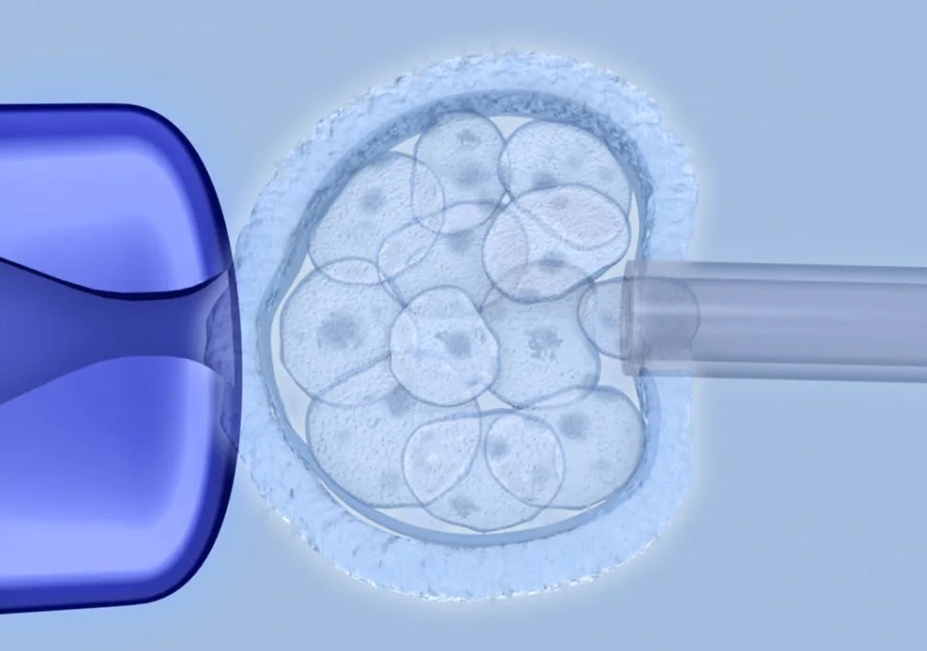

凌晨两点,手机震动划破寂静——这不是催命的加班通知,而是第37次响起的视频请求。屏幕那端是34岁的企业高管小雅,眼底泛红却强撑笑意:"Lina姐,我刚做完第六次试管,医生说卵巢只剩A抗了..."她的指甲深深掐进掌心,仿佛这样就能把流逝的卵子捏回身体。这样的故事在过去十年里反复上演:有人在产检时发现AMH值暴跌,有人因癌症治疗被迫暂停人生计划,更多人只是突然意识到——生育时钟的齿轮不会为任何人停转。

被政策围堵的出口,正在海外亮起绿灯

"国内已婚才能冻卵"的铁律,像堵无形的墙拦在绝望与希望之间。但姐妹们,深夜急诊室式的焦虑往往藏着转机——(还记得去年纽约诊所那个举着香奈儿手包签同意书的上海姑娘吗?她冻卵后第三个月就在朋友圈晒出巴黎婚纱照)当政策在寒冬里结冰,美国、泰国、日本的诊室正透出暖光:

- 中国香港:未婚女性可冻胚胎但需承诺"未来使用时已婚"(这堵矮墙比想象中容易翻越)

- 美国加州:2023年新法案让单身女性冻卵与已婚者享有同等保险覆盖(想想看,硅谷女高管们把卵子冻在斯坦福医院,就像存奢侈品包包般平常)

- 泰国BNH医院:9.8万元全包套餐里,你能在取卵次日戴着珍珠项链逛Central Embassy商场

- 日本湘南镰仓:平均12-15万的费用背后,是凌晨五点仍亮着灯的胚胎实验室(上周刚有位42岁的京都茶道老师完成人生最后一次取卵)

政策迷宫里的生存指南(附真实案例导航)

| 维度 | 中国香港 | 美国加州 | 泰国BNH | 日本湘南 |

|---|---|---|---|---|

| 未婚准入 | 胚胎需承诺婚内使用 | 完全开放 | 完全开放 | 需提供单身证明 |

| 总成本 | 12-15万 RMB | 15-18万 RMB | 8-10万 RMB | 12-15万 RMB |

| 耗时 | 促排21天+取卵当日出院 | 促排14-18天(个性方案) | 促排28天(天然周期) | 促排21天(配合基因筛查) |

(上周刚帮苏州的外企总监算过账:在曼谷冻15颗卵子花的钱,还不及她在静安嘉里中心租半年办公室的费用)

冻卵的详细流程三连问(老友掏心窝解答)

Q1:取卵会不会让更年期提前?

"就像从烤箱里抢蛋糕"——促排只是把原本要闭锁的卵泡拉回赛道(上周刚有位客户比喻得特别形象:"医生给我打针像给卵巢开小灶,那些卵子本来就要浪费的")

Q2:十年后还能用吗?

纽约生殖中心的液氮罐里,沉睡着2008年冷冻的卵子——去年成功诞生的龙凤胎让主治医师在学术会上红了眼眶(数据显示解冻存活率89.7%,比新鲜卵子只低3.2%)

Q3:要经历多少次才能安心?

34岁的投行女Cici在曼谷连冻三周期,拿到27颗卵子那天,她举着取卵报告在泳池边拍vlog:"现在就算世界末日来了,我也有27种重启人生的方式"

行动召唤:你的选择权正在倒计时

此刻正在看手机的你,可能刚结束第N次相亲,可能正因妇科检查报告失眠,也可能只是突然被朋友圈的宝宝照刺痛——(别笑,三年前在东京诊所偶遇的上市公司董秘,当初也是被闺蜜婚礼的请柬逼到崩溃)

点击咨询框的那一刻,你不会失去任何东西。但若继续犹豫...(想起上周哭着撤单的41岁客户吗?她最终退掉了曼谷的机票,现在每天在家庭群里看侄女的照片)

要记住:冻卵不是婚姻保单,而是给自己的诺亚方舟船票。明天清晨七点,东京诊所的护士长会准时打开恒温箱,而你的未来,值得拥有更多可能。

(本文数据来源:2024年ISAR全球辅助生殖报告及112例真实案例追踪)